martes, 31 de mayo de 2011

Pelicula: Sicko

No solo en Colombia tenemos serios problemas en la administración de los servicios de salud, tambien los países mas poderosos tienen problemas similares....

El alzhéime no comienza por la perdida de la memoria

| ELPAÍS (POR M. L. FERRADO) | |

| MARTES, 31 DE MAYO DE 2011 | |

| El primer síntoma por el que se acostumbra a detectar la enfermedad de alzhéimer es la falta de memoria. Pero puede no ser el primero, al menos en los casos de aparición precoz (antes de los 60 años). Un equipo de investigadores del hospital Clínic de Barcelona ha detectado la aparición de algunos desórdenes asociados al inicio temprano de esta demencia. Aunque no haya pérdida en la memoria, se pueden observar trastornos en el lenguaje, en la visión o en la conducta. Los resultados los ha publicado la revista Neurology. Los investigadores han llegado a esta conclusión tras revisar muestras de tejido cerebral de 40 donantes del Banco de Tejidos Neurológicos del Clínic-Universidad de Barcelona CCiT-IDIBAPS, a quienes se les diagnosticó la enfermedad antes de los 60 años. En la mitad de los casos, los síntomas eran distintos a la pérdida de memoria. El inicio temprano de la enfermedad está relacionado con la mutación de un gen. Por tratarse de síntomas atípicos, "dificulta el diagnóstico, especialmente en fases iniciales", afirma Albert Lladó, uno de los autores del estudio, que también indica que el 53% de las personas con otros síntomas fueron inicialmente mal diagnosticadas. Como promedio, habían estado viviendo con la enfermedad durante 11 años, con un retraso de tres años en el diagnóstico. En el cristalinoOtro intento de afinar los métodos de detección es el que ha presentado Celia Sánchez Ramos, de la universidad Complutense de Madrid. El sistema consiste en medir unos péptidos (trozos de proteínas) en los restos de cristalino que se extraen cuando se opera a una persona de cataratas, informa Emilio de Benito. Tiene la ventaja de que se usa el material de desecho de una operación muy frecuente (se hacen más de 260.000 al año). Por su parte, el CSIC ha publicado un estudio en el Journal of Alzheimer Disease, según el cual el ejercicio físico voluntario tiene un efecto protector y terapéutico contra el alzhéimer. Mejora la sinapsis entre las neuronas, el aprendizaje, la memoria y la ansiedad. Se trata de un experimento realizado con ratones transgénicos en una fase moderada de la enfermedad. Los ratones que practicaron ejercicio constante estuvieron viviendo en un espacio con una rueda giratoria desde que tenían un mes. El estudio concluye que el ejercicio tiene un efecto neuroprotector. |

Terapia Génica

La terapia genética es la técnica que permite la localización exacta los posibles genes defectuosos de los cromosomas y su sustitución por otros correctos, con el fin de curar las llamadas «enfermedades genéticas», entre las que se encuentran muchos tipos de cáncer.

El desarrollo de la terapia genética se ha apoyado en los avances científicos experimentados por determinadas ramas de la biología, como la genética, la biología molecular, la virología o la bioquímica. El resultado es una técnica que permite la curación de casi cualquier patología de carácter genético.

En el desarrollo de dicha terapia hay que tener en cuenta diversos factores. Por un lado, es necesario saber cuál es "tejido diana", es decir, el que va a recibir la terapia. En segundo lugar, conocer si es posible tratar in situ el tejido afectado. Igualmente importante resulta determinar el que facilita el traspaso de un gen exógeno a la célula, es decir, qué vector se ha elegir para el desarrollo del nuevo material genético que posteriormente se introduce el tejido. Finalmente, es preciso estudiar al máximo la eficacia del gen nuevo y saber que respuesta tendrá el órgano o tejido «hospedador», con la entrada del gen modificado.

La finalidad principal de los estudios sobre terapia génica en el ámbito de la medicina es conseguir los mejores resultados tanto en prevención como en investigación, diagnóstico y terapia de las enfermedades hereditarias; sin embargo, esta manipulación del material genético puede ser utilizada en ingeniería genética, con el fin de mejorar determinadas características de los seres vivos.

Los inicios de la terapia génica

Los primeros trabajos en terapia génica se realizaron con ratones, mediante tecnica del ADN recombinante, que consiste en introducir el ADN extraño en los embriones, de forma que dicho ADN se expresa luego completamente, a medida que desarrolla el organismo. El material genético introducido se denomina transgén; los individuos a los que se les aplica esta técnica reciben el nombre de transgénicos. Con la introducción de estos transgenes se puede lograr la identificación de zonas concretas del material genético para llevar a cabo su cloonación, con el fin de que solo se vean afectadas un tipo específico de células.

Vectores

Los vectores virales agrupan cuatro tipos de virus: retrovírus, adenovirus, virus adnoasociados y herpesvirus; existen también vectores no virales, como el bombardeo con partículas, la inyección directa de ADN, los liposomas catiónicos y la transferencia de genes mediante receptores.

Vectores virales

Los retrovirus comprenden una clase de virus cuyo material genético es una cadena sencilla de ARN; durante su ciclo vital, el virus se transcribe en una molécula bicatenaria de ADN, gracias a la acción de la enzima reverso transcriptasa, que se integra en el genoma de la célula huésped sin aparente daño para ella. La mayor parte de los retrovírus a excepción del HIV, sólo se pueden integrar en células con capacidad para replicarse, lo cual restringe su uso. Sin embargo, se pueden desarrollar en grandes cantidades y su expresión en la célula hospedadora se realiza durante largos periodos de tiempo. Los adenovirus son un conjunto de virus con ADN lineal de cadena doble. Los vectores de adenovirus son más grandes y complejos que los retrovirus, pues en su construcción solamente se elimina una pequeña región del material genético vírico. Su ciclo de infección, que comprende de 32 a 36 horas en un cultivo celular conlleva en primer lugar la síntesis de ADN de la célula y, posteriormente la sintesis y ensamblaje del ADN y las proteínas víricas. Las infecciones de estos virus en seres humanos están asociadas a enfermedades benignas, como la conjuntivitis.

La Principal ventaja de su utilización en la terapia génica es que se pueden producir en grandes cantidades y transfieren de forma muy eficaz el material genético a un número elevado de células y tejidos, aunque el hospedador parece limitar la duración de la expresión del nuevo material genético. Los virus adenoasociados son muy pequeño no autónomos y con ADN lineal de cadena sencilla. Para la replicación de estos virus es necesaria la confección con adenovirus. La inserción del material genetico de los adenovírus asociados se suele producir en regiones del cromosoma 19. Los vectores que se forman con este tipo de virus son muy simples, no pueden exceder en mucho la longitud del ADN viral, aproximadamente 4.680 nucleótidos, y son capaces de expresarse a largo plazo en las células que no se dividen; sin embargo, la respuesta que producen en la célula hospedadora es menor que la que se ocasiona con el tratamiento con adenovirus y es difícil la producción de este vector en grandes cantidades. Los herpesvirus poseen un material genético compuesto por ADN de doble cadena lineal, con un tamaño aproximado de 100 a 250 Kb.

Presentan variaciones en cuanto al tamaño y organización del genoma, contenido genético o células sobre las que actúan. Pero por regla general, este tipo de de virus son muy útiles, pues es posible insertar en su genoma grandes cantidades de ADN extraño y llevar a cabo durante largos periodos de tiempo infecciones latentes en la célula hospedadora, sin ningún efecto aparente sobre ésta. En la clase de los gamma-herpesvirus como el virus de Epstein-Barr, se pueden producir infecciones latentes en células en división, de modo que el material genético que lleva insertado el virus se replica conjuntamente a la división celular y se hereda en toda la nueva progenie de células. El inconveniente que presentan estos virus es que están asociados a daños linfoproliferativos, con lo cual, para su uso como vectores es necesario identificar estos genes y eliminarlos, manteniendo únicamente aquellos que permitan la replicación del virus y el mantenimiento del plásmido viral. Hasta la fecha, el uso fundamental de los herpesvirus en la terapia génica se limita al empleo in vivo del herpes simples (HSV)

Vectores no virales

El bombardeo de partículas constituye una técnica efectiva de transferir genes tanto in vitro como in vivo. En este método físico el plásmido o porción de ADN es recubierto en su superficie por gotas de oro o tungsteno, de 1 a 3 micras de diámetro. Estas partículas, aceleradas por una descarga eléctrica de un aparato o por un pulso de gas son «disparadas» hacia el tejido. El éxito de esta técnica puede estar asegurado en los procesos de vacunación. Otra alternativa es la inyección directa del ADN o ARN puro circular y cerrado covalentemente, dentro del tejido deseado. Este método económico, y un procedimiento no tóxico, si se compara con la entrega mediante virus. Como desventaja fundamental hay que señalar que los niveles y persistencia de la expresión de genes dura un corto periodo de tiempo. Esta tecnologia puede tener potencial como un procedimiento de vacunación y como e genes a un nivel bajo. Los liposomas catiónicos consisten en la mezcla de un 1 lipido catiónico de carga positiva y varias moléculas de ADN con carga negativa debido a los fosfatos de la doble hélice. Este tipo de vectores se han usado en el tratamiento de la fibrosis sistica y en las enfermedades vasculares. Se pueden realizar transferencias de estos vía catéter, aunque su uso es limitado, dedido a la baja eficacia de transfección del material genético contenido en este complejo a la célula hospedadora ya su relativa toxicidad. Un problema que se plantea con las técnicas anteriores es que el vector alcance realmente su objetivo y no quede diseminado por el organismo. Por ello existe un procedimiento que consiste en introducir, junto al material genético que queremos transferir, moléculas que puedan ser reconocidas por los receptores de la célula diana. Estas moléculas pueden ser azucares, péptidos, hormonas, etc. y su ventaja respecto a otros modelos es que se establece una interacción muy específica, como la interacción transportador/célula, y no muy inespecífica como la que se verifica entre las cargas iónicas.

Experimentos en animales

Los experimentos con animales conforman una parte fundamental en el estudio de cualquiera de las aplicaciones de terapia génica; sus dos objetivos principales son el análisis de la seguridad del sistema de vectores y el estudio de la eficacia de la transferencia de genes. El efecto de la dosis y su duración es comprobado en varias especies, incluyendo primates y otros animales que sean hospedadores para el virus salvaje (por ejemplo, las ratas del algodón se usan para el estudio de adenovirus). Se analiza la difusión de secuencias vitales, especialmente a las gónadas, y cualquier efecto adverso, como la inflamación tras la administración del vector. El propósito de estos ensayos no es mostrar que el vector no produce efectos adversos —cualquier clase de droga tiene esa capacidad en determinada dosis—, sino precisar el tipo de suceso adverso que podría esperarse si los humanos estuvieran expuestos al vector, y fijar las posibles dosis que pueden acarrear estos sucesos. Para una enfermedad genética, un ratón con un gen eliminado o un animal con el fenotipo apropiado sería válido en este tipo de estudio.

Terapia génica en seres humanos

Esta terapia está destinada al tratamiento de enfermedades infecciosas y auto inmunes, Las estrategias se basan en la eliminación de poblaciones de células infectadas con virus, como el HIV, mediante administración directa de moléculas de ácidos nucleicos o a través del desarrollo de vacunas. En la terapia contra el cáncer, se puede actuar con diferentes objetivos. Si se opera sobre las células del sistema inmunitario, se manipulan ex vivo las células efectoras antitumorales del sistema inmune. Estas células son modificadas genéticamente y reimplantadas con el fin de liberar dentro del tumor el producto de los genes exógenos, como las cítoquinas. Sobre las células hematopeyéticas o formadoras de sangre se actúa incorporando los llamados genes MDR, que confieren mayor resistencia a las altas aplicaciones de quimioterapia en el paciente. Si se actúa directamente sobre las células tumorales, se introducen factores genéticos que provoquen la muerte o apoptosis de las células tumorales o aumenten la respuesta del sistema inmunitario antitumoral del paciente.

Botiquín Básico

Un botiquín es un elemento físico (maleta, armario, bolsa o caja) que contiene medicamentos y material sanitario destinados a los primeros auxilios o para tratar las dolencias, molestias, síntomas leves o comunes que puedan cursar en el ámbito doméstico, sanitario, empresarial o privado.

Un botiquín es un elemento físico (maleta, armario, bolsa o caja) que contiene medicamentos y material sanitario destinados a los primeros auxilios o para tratar las dolencias, molestias, síntomas leves o comunes que puedan cursar en el ámbito doméstico, sanitario, empresarial o privado.Algunos pequeños problemas no necesitanconsulta médica y otros, en cambio, necesitarán de un remedio o tratamiento de carácter urgente hasta que se presencie el facultativo.

El botiquín básico debe ser instalado o estar ubicado en un sitio protegido de la luz a baja temperatura y humedad. Un error frecuente es encontrarlos en los lavabos de casa, puesto que el grado de humedad en este recinto es bastante elevado y podríadeteriorar a la larga algunos de los medicamentos que se encuentran en el botiquín.

Todos los productos y accesorios deben estar identificados y resguardados. En algunos casos, se requerirá la rotulación con el nombre o uso, y en el caso de los líquidos debe usarse, en la medida de los posible, envases de plástico y evitar el vidrio debido a su fragilidad.

Para la administración de medicamentos, se tendrán muy en cuenta las contraindicaciones (aunque sea una EFP) y la historia clínica para cada caso en particular. Ante cualquier tipo de duda, siempre debe consultarse previamente con sufarmacéutico o médico.

Otro de los errores más frecuentes es la habilitación de un cajón como botiquín familiar, permitiendo el acceso al mismo a cualquiera de la família. Es importante recordar que éste debe estar siempre fuera de alcance de los niños o personas que sufran algún transtorno de tipo psíquico o enfermedad mental.

Tras su uso, la persona que hizo uso del mismo debe lavarse las manos con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación y/o infección posterior.

¿Cuál debe ser la composición de un botiquín básico?

- Termómetro

- Tijeras

- Tijeras de punta redonda

- Cortauñas

- Pinzas finas

- Gasas Estériles

- Gasas de vaselina para quemaduras

- Algodón

- Vendas

- Venda elástica

- Esparadrapo hipoalérgico (papel o tela)

- Tiritas o curitas de diferentes tamaños

- Titiras cicatrizantes para sutura

- Alcohol 96º

- Agua oxígenada

- Tintura de Yodo o povidona yodada

- Jabón antiséptico

- Antitérmicos y Analgésicos

- Crema, gel o pomada antiimflamatoria

- Antiácido o protectores de estómago

- Antidiarreico

- Laxante

- Jarabe de tipo mucolítico, antitusígeno y/o expectorante

- Comprimidos antisépticos para la garganta

- Comprimidos antiimflamatorios

- Crema o pomada con corticoides (picaduras, reacciones,…)

- Crema o pomada antiséptica y cicatrizante para quemaduras

- Sales de rehidratación oral (vómitos, procesos diarreicos)

Todo ello se aplica al ámbito familiar, por lo que se da a entender que todos los miembros de la família conocen su historial médico y sus antecedentes ante posiblesreacciones alérgicas o interacciones con su medicación habitual si se da el caso.

Recordamos que, algunos medicamentos citados en la lista puede que no sean unaespecialidad farmacéutica publicitaria y requieran receta médica, por lo que en la mayoría de los casos, p.ej comprimidos antiimflamatorios, suelen conservarse de unaprescripción anterior y almacenarse en el botiquín junto con los demás. Hay que concienciarse de revisar uno a uno la fecha de caducidad para ir descartando medicación.

Aconsejamos realizar esta operación cada 6 meses para una mayor comodidad. Si en subotiquín familiar también almacena medicación propia, es aconsejable separar ambos para que puedan estar perfectamente identificados. En cuanto a las caducidades, tendrán prioridad de revisión fórmulas más inestables como cremas, pomadas y jarabes. Si usted tiene en el botiquín pomadas oftálmicas, gotas o colirios por cualquier motivo, le aconsejamos no conservarlos más de 15-20 días desde su uso, a no ser que requieran una condición especial de almacenamiento (p.ej nevera), o bien, médico o farmacéutico hayan estipulado una fecha concreta.

Para casos concretos, el botiquín familiar puede ampliarse con una serie de extras a considerar. Nunca podemos fijar una serie de productos puesto que esto va a depender de las necesidades que surgan o que se impongan (conflictos, inseguridad, guerras, clima, acceso a medicamentos, situación ecnonómica, …).

- Bolsa de hielo sintético

- Linterna

- Libreta i lápiz

- Lista de teléfonos útiles

- Manta

- Manta térmica

Cosas fundamentales que deberían saberse acerca del uso de medicación

- Conocer en todo momento la fecha de caducidad de la medicación

- No tirar nunca los envases originales (etiquetar los blisters si esto no es posible)

- Un mal uso de un fármaco puede agravar aún más la situación de la persona.

- Las recomendaciones sobre fármacos ante una misma sintomatología no deben llevarse a cabo entre família, vecinos o amigos. En algunos casos, pueden ser enfermedades o patologías diferentes.

- Los antibióticos se usan bajo prescripción médica. Un contínuo abuso de éstos puede originar resistencias bacterianas y dejar de ser eficaces.

| SITUACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA EN COLOMBIA | ||

| Es lamentable observar como, durante la década del 90 y el inicio del nuevo milenio, se ha deteriorado progresivamente la salud pública en nuestro país. La profunda crisis se evidencia en los indicadores que a continuación enumero: Altas tasas de “prevalencia e incidencia” de patologías controlables o erradicables, como malaria, dengue clásico y hemorrágico, fiebre amarilla, tuberculosis, cólera, leishmaniasis. De las inmunoprevenibles y enfermedades crónicas entre las que se destacan: diabetes, accidentes cerebro y cardiovasculares, enfermEdades renales, cáncer de diferentes tipos, además de enfermedades de transmisión sexual donde el VIH-sida representa el principal problema. Aparición de enfermedades “emergentes y reemergentes”: VIH-sida, cólera, sarampión, hepatitis, encefalitis equina y dengue hemorrágico, flagelo del continente asiático que ha permanecido en Colombia desde 1989. El caso del cólera, que apareció en 1999, patología en las costas peruanas y que se extendió a América y a nuestro país, originó la séptima pandemia de esta enfermedad en Latinoamérica. El sarampión estaba controlado, pero han aparecido picos epidémicos en años recientes.  El grave brote epidémico de “fiebre amarilla”, que en forma inusitada sorprende a Colombia. Según Salud Colombia, el número de casos en el año 2003 alcanzó la histórica cifra de 113. La letalidad, aunque el dato no está confirmado, pudo estar alrededor del 40%. El descenso progresivo de los “niveles de vacunación” a partir de 1998, que obviamente explica las tendencias ascendentes de estas patologías al comienzo del milenio. Afortunadamente hubo respuesta del Gobierno nacional para incrementar esos niveles a cifras que, aunque no son ideales epidemiológicamente, son significativas en el control parcial, principalmente en menores de 5 años. La crisis por la cual atraviesa el Instituto Nacional de Salud, patrimonio científico de los colombianos, principalmente en la producción de vacunas y biológicos. En el caso de la vacuna antiamarílica, por ejemplo, se exportaba con niveles óptimos de calidad, así como el caso de la D.P.T., B.C.G. y otros, (suero antiofídico y antirrábico); además, su fortaleza se sustentaba en la investigación básica y en la investigación aplicada, dignas de elogio por parte de la comunidad científica. Desafortunadamente, con la implementación de la Ley 100 de 1993, el Instituto Nacional de Salud se fue debilitando progresivamente (infraestructura) porque sus objetivos se dirigieron exclusivamente a la “rentabilidad económica” y no a la “rentabilidad social”. La falta de “vigilancia epidemiológica” o vigilancia de la salud pública, como fundamento de la historia natural de la enfermedad, su situación actual y prospectiva, para arbitrar medidas de protección y recuperación de la salud. |

Gobierno garantiza atención médica a usuarios de EPS allanadas por la Policía y la Fiscalía

En un comunicado la Superintendencia de Salud señaló “Como es de conocimiento público acaban de ser allanadas cinco EPS por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, dentro del proceso de investigaciones que se vienen adelantando al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS”.

En un comunicado la Superintendencia de Salud señaló “Como es de conocimiento público acaban de ser allanadas cinco EPS por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, dentro del proceso de investigaciones que se vienen adelantando al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS”.“La Superintendencia Nacional de Salud aclara que estos son procedimientos normales dentro las investigaciones y no perjudica o genera traumatismos en la prestación de los servicios de salud de las EPS implicadas”.

“Estas actuaciones, tampoco, deben ser motivo de alarma y lo que buscan es establecer la situación concreta de las EPS involucradas, con el propósito de fortalecer el SGSSS”.

“La Superintendencia Nacional de Salud envía un mensaje de tranquilidad a los afiliados de las EPS allanadas y pone a disposición los canales de comunicación con que cuenta la entidad para denunciar cualquier irregularidad en la prestación de los servicios, llamando a la línea gratuita nacional 01 800 513700 o al 4837000 en Bogotá o escribiendo al sitio web www.supersalud.gov.co”

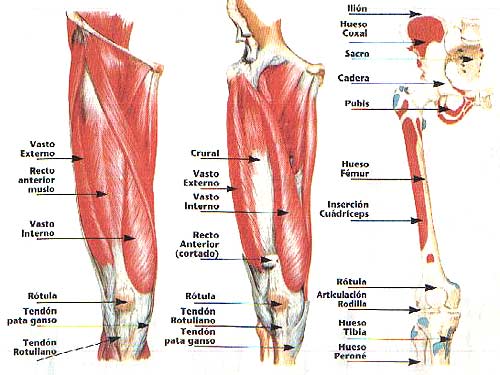

Biomecánica del caminar humano

Al cuerpo humano solamente le impide caer el movimiento de avance rítmico de la pierna seguida de la otra.

Siempre esta en persecución de su centro de gravedad.

La pelvis:

su grado de rotación determina la distancia que puede recorrer hacia delante la pierna que avanza y sus músculos ayudan a mantener el equilibrio del cuerpo mientras la pierna esta avanzando.

El caminante aplica esta fuerza utilizando energía muscular, apoyándose en el suelo en primer lugar con el talón y luego con el dedo gordo. Esta acción constituye el “despegue”, que pone fin a la fase de posición del ciclo de caminar.

Se conoce como fase de arranque o “desplazamiento” del ciclo.

La pierna hacia delante puede separarse del suelo debido a la flexión en la cadera, la rodilla y el tobillo finaliza con el “golpe de talón”, el ciclo completo comprende la fase de posición y la fase de desplazamiento. En un paso normal se superponen las dos fases.

Al aumentar la velocidad se acorta este periodo de apoyo en los dos pies.

Doble desplazamiento del cuerpo, hacia arriba y abajo y hacia los lados.

curvas sinusoidales

Se reducían tanto la amplitud de las dos curvas sinusoidales como la brusquedad de los caminos de dirección verticales y laterales.

La diferencia en las proporciones de la pelvis masculina y femenina hace que disminuya ligeramente el alcance del movimiento de avance y retroceso de la cadera femenina

la posición y salto vertical fue una adaptación importante de la locomoción de los primates

modificación en la forma y función del glúteo mayor.

Los extensores del tronco son el glúteo mediano y el glúteo menor.

Los músculos abductores del tronco mas bien que en músculos extensores de la pierna son importante en un plano transversal.

Los principales agentes estabilizadores y extensores son los músculos del grupo de los extensores y flexores de la rodilla

El glúteo mayor ayuda a la fuerza en la articulación de la cadera, para actividades como correr, subir una cuesta pronunciada o subir una escalera.

Ventajas del bipedismo habitual:

adaptación para cubrir grandes distancias con economía, con un esfuerzo mínimo y la libertad de las manos

La leucemia acapara el mayor volumen de analíticas genéticas

El profesor Ángel Carracedo destacó ayer la capacidad de la genética para detectar enfermedades de forma prenatal o preimplantacional y la influencia de esta disciplina en "todas las especialidades médicas". En cuanto a la demanda, el catedrático explicó que la Fundación de Medicina Xenómica, que preside, superará los 20.000 análisis a pacientes en este año, frente a los 17.000 de 2010.

El también director del Instituto de Medicina Legal explicó a este diario que de las citadas analíticas "un 50% son por cáncer y la otra mitad restante se divide entre enfermedades genéticas y diagnóstico prenatal".

De todos modos, el doctor Carracedo subrayó que la enfermedad que genera el mayor volumen de trabajo es la leucemia.

El catedrático de Medicina Legal de la Universidade de Santiago participó ayer en el I Congreso Nacional de Responsabilidad Médica, que se celebra en Santiago hasta hoy, y donde habló de las controversias éticas y legales de la investigación genética, como "si es posible o no hacer una prueba de paternidad sin el consentimiento de la madre".

Por este motivo y porque la genética "ha irrumpido en la práctica médica" reclamó una ley específica que regule el ejercicio de la genética en España y que esta disciplina sea considerada "una especialidad médica" al igual que "en todos los países europeos".

Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, aseguró que "no es válida la prolongación vital a cualquier precio", aunque reconoció que existen "zonas grises" en los límites de los cuidados paliativos y reclamó un marco legal "claro".

"En muchos casos", dijo en el acto inaugural del congreso, "el dilema es para el propio facultativo, porque no sabe dónde está la línea divisoria entre el ejercicio lícito de sus obligaciones profesionales médicas y aquello que puede estar rebasando ese límite".

"En algunos casos, a veces muy delicados, ese límite no está claro", indicó el presidente del TSXG, que ha visto que "aún quedan dudas" en ámbitos como la medicina satisfactiva, aquella que no pretende curar al paciente, sino solucionar aspectos estéticos.

Por ello, Miguel Ángel Cadenas consideró como "fundamental" que se definan "perfectamente" zonas "grises" en el marco de "licitud" en el que se deben mover los profesionales sanitarios".

miércoles, 11 de mayo de 2011

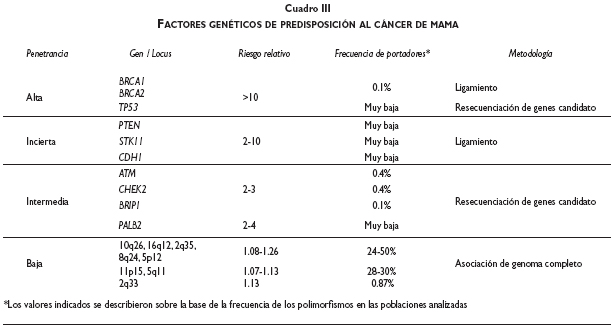

Identifican nuevos genes del cáncer de mama

Según un artículo publicado esta semana en la versión en línea de The Guardian, ha sido identificado un nuevo grupo de marcadores genéticos comunes del cáncer de mama, lo que constituye el avance más importante de los últimos diez años de cara a la comprensión de esta enfermedad.

Los científicos han descubierto que si alguno de estos cuatro genes está defectuoso se pueden incrementar las posibilidades de que se desarrolle un cáncer de mama; estas posibilidades pueden aumentar hasta un 60% si son dos los genes que están defectuosos. Esto explica por qué las mujeres que tienen algún pariente cercano con cáncer de mama tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad y ofrece la esperanza de poder desarrollar un test que detecte estos genes en un futuro próximo. Los científicos esperan también que estas mismas técnicas ayuden a desvelar el origen de otros cánceres.

Los científicos han descubierto que si alguno de estos cuatro genes está defectuoso se pueden incrementar las posibilidades de que se desarrolle un cáncer de mama; estas posibilidades pueden aumentar hasta un 60% si son dos los genes que están defectuosos. Esto explica por qué las mujeres que tienen algún pariente cercano con cáncer de mama tienen el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad y ofrece la esperanza de poder desarrollar un test que detecte estos genes en un futuro próximo. Los científicos esperan también que estas mismas técnicas ayuden a desvelar el origen de otros cánceres.

La investigación, publicada en línea en las revistas Nature y Nature Genetics, la ha llevado a cabo una coalición internacional de investigadores liderada por Cancer Research UK, de la Universidad de Cambridge. Los científicos estudiaron partes del genoma de 800 personas e identificaron 11.000 "indicadores" (o bloques de ADN que apuntan a genes), comunes en mujeres con cáncer de mama, que estudiaron en 8.000 mujeres más. En el proceso final, en el que participaron 40.000 mujeres, redujeron la búsqueda a cinco identificadores más comunes en las mujeres con cáncer que en las que no padecían la enfermedad. Los indicadores los guiaron hacia cuatro genes que los investigadores consideran responsables del elevado riesgo de cáncer de mama entre los pacientes estudiados. Ahora los científicos esperan encontrar un quinto gen.

Se cree que dos de los genes identificados, el FGFR2 y el TNRC9, incrementan el riesgo de cáncer de mama cerca de un 20% en las mujeres portadoras de una copia defectuosa de uno de ellos y entre un 40% y un 60% en las que poseen dos copias defectuosas. En las mujeres que poseen un defecto en alguno de los otros dos genes el riesgo aumenta en un 10%.

Hasta un 10% de los cánceres de mama tienen un componente genético y los genes descubiertos por los científicos están relacionados con el 25% de ellos. Sin embargo, a nivel global los genes descubiertos equivalen tan solo a un 4%, es decir apenas unos 179 de los 44.000 cánceres de mama diagnosticados cada año.

Las técnicas utilizadas son similares a las que ayudaron a identificar el gen de la obesidad hace un mes. Según el autor del estudio, Douglas Easton, director de la unidad de epidemiología genética de Cancer Research UK, en Cambridge: "Esto abre las puertas a nuevas líneas de investigación".

Biomecánica del Ballet

ELONGACION X ELONGACION

ALFREDO GURQUEL

En este libro, Alfredo Gurquel recopila una serie de ejercicios que forman parte del método que elaboró durante 40 años, basado en la biomecánica corporal. En su método, Alfredo Gurquel se ha centrado en la elongación, como punto de partida para toda actividad física. Los casi doscientos ejercicios que se describen en el libro con sus respectivas fotografías, están destinados a profesionales del arte de la danza, deportistas y practicantes de artes marciales, y también para toda persona interesada en trabajar el cuerpo, respetando su funcionamiento, cuidándolo y perfeccionándolo.

Es simple cuestión de intentarlo para comprobar los benéficos resultados a corto plazo de una tarea bien programada y consciente por parte del practicante.

Primer Libro de Balletin Dance

La primera edición de "Elongación x Elongación", libro que condensa en forma amena y gráfica la revolucionaria metodología de trabajo corporal del maestro Alfredo Gurquel, fue presentado el 29 de marzo de 2006 en el Centro Nacional de Música y Danza de Capital Federal. La segunda edición fue presentada en noviembre de 2006, en Mar del Plata. La cuidada edición de "Elongación x Elongación" de Alfredo Gurquel, inicia, además, la aventura de Balletin Dance en el universo editorial. El primer libro que publica La Revista Argentina de Danza recopila los ejercicios que integran el método de trabajo corporal basado en 40 años de investigaciones sobre biomecánica humana. El sistema de Gurquel se centra en la elongación como punto de partida para toda actividad física.

La obra compendia más de doscientos ejercicios, con descripciones apoyadas en valiosos registros fotográficos y está destinada a profesionales de la danza, así como deportistas, atletas o a quienes se preocupan por el respeto del cuerpo, de su funcionamiento, cuidado y perfeccionamiento.

Gurquel profundizó su dominio de la biomecánica en Francia durante la década de los años 70, permitiéndole implementar definidas posiciones corporales para localizar en forma consciente el estiramiento de determinadas porciones musculares. Elongación x Elongación es el resultado de su investigación, no así el estudio de la biomecánica, ni tampoco pretende ser un tratado de anatomía.

El estudio de la biomecánica impone un completo conocimiento de la anatomía corporal, para identificar músculos, tendones y articulaciones involucrados en cada movimiento. La base de partida es la toma de conciencia de los mecanismos que rigen sobre el movimiento “natural” del cuerpo humano, para proyectar desde ahí un entrenamiento físico “óptimo” para la danza y el deporte.

"Elongación x Elongación" fue editado por Agustina Llumá, directora de balletin dance, quien conoce en detalle el método de elongación de Alfredo Gurquel. La periodista tuvo a su cargo la sistematización del repertorio de ejercicios y su estructuración dinámica y pedagógica para alcanzar un público masivo. Los ejercicios parten de la “posición inicial” para progresar en cada sección desde lo más sencillo a lo más complejo, sin imponer un orden rígido al practicante.

La forma de trabajar el cuerpo que propone Gurquel no requiere una instancia previa o de precalentamiento, pues los mismos ejercicios acondicionan las articulaciones, músculos y tendones, en forma orgánica para lograr los movimientos. De esta forma se logra minimizar el riesgo de lesiones durante el entrenamiento y se profundiza el factor preventivo, como demuestran los resultados logrados por los alumnos del maestro argentino. La bailarina Lorena Sabena fue modelo de las fotografías que ilustran cada uno de los ejercicios contenidos en este libro. Egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Sabena integró las filas del Ballet del Teatro Colón, del Ballet del Teatro Argentino de La Plata, del Ballet Argentino de Julio Bocca, del Ballet Oficial de la provincia de Córdoba y del Ballet del Mercosur de Maximiliano Guerra. En el presente se desempeña como solista en el Ballet de Monterrey, México.

Las acciones propuestas por Gurquel se ilustran y describen en el libro a través de poses que deben mantenerse durante 10 segundos como mínimo, con un esfuerzo continuo y lento. La publicación pone énfasis en el trabajo del bailarín, cuyo objetivo es expresar el arte a través de una técnica específica. La metodología de Gurquel resulta provechosa, pues una vez concientizada la biomecánica humana, el cuerpo se libera y el intérprete puede despreocuparse de las exigencias técnicas para concentrarse exclusivamente en su tarea artística.

Portada del libro Elongación X Elongación

Alfredo Gurquel

El maestro Alfredo Gurquel fue primer bailarín en compañías de la Argentina, Francia y Alemania. Es Profesor Nacional de Danza de la República Argentina (1946) y se especializó en diversas disciplinas corporales en el extranjero.

Su técnica fue pulida en la Escuela de Danza de Río de Janeiro, Brasil. Realizó estudios también en la Asociación de Maestros de Francia y en el Instituto de Estudios Pedagógicos de Danza y Movimiento de Françoise Dominique, en los que profundizó el Análisis del Movimiento y Biomecánica. En Colonia, Alemania, incursionó en la técnica de partenaire y de stage en el profesorado de danzas clásicas de la ciudad y avanzó en su conocimiento de la danza contemporánea.

Fue director del Ballet Estable de la Provincia de Tucumán, del Ballet del Teatro Argentino de La Plata, de la Escuela Nacional de Danza de Buenos Aires, del Ballet Municipal Norma Fontenla de Mar del Plata y de sus propias compañías en Buenos Aires y Tucumán.

Al mismo tiempo se desempeñó en numerosas compañías de Argentina, Brasil y Francia como maestro, coreógrafo y repositor. Ha integrado el jurado de selección en diversos concursos sudamericanos e integró el jurado de concursos docentes para el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). Por su trayectoria ha sido galardonado por el Centro de Investigación, Experimentación y Estudio de la Danza (CIEEDA, 2003) por el Consejo Argentino de la Danza (CAD, 2004) y por la Fundación Arte y Movimiento (2004).

En la actualidad dicta clases de danza clásica y de su método Elongación x Elongación en su estudio particular y en seminarios intensivos en diferentes ciudades de la Argentina.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)